【金剛杵】

独鈷杵だけでは説明しきれないので不本意ながら他杵も交えて説明します。

<呼 称>

サンスクリット語で「ヴァジュラ」、チベット密教では「ドルジェ」と呼ばれる(両方とも雷の意味があります)もので、独鈷、三鈷、五鈷、塔、宝珠、九鈷等の法具の総称です。(経本儀軌一般に言われる金剛杵は何も説明がない場合ほとんど三鈷杵のことを指します)

また揺らぐことのない堅固なる智慧という意味から、金剛智杵・堅慧杵(ケンネショ)とも表記します。

「蘇婆呼童子経・分別金剛杵」「陀羅尼門・諸部要目」「蘇悉地経」などに長さ、材質等の説明が説かれています。

<長 さ>

長さは八指、十指、十二指、十六指、二十指。指の読み方は「シ」。

一指は約1.5cm。八指で約12cm。十六指(約24cm)を上、十二指(18cm)を中、八、一指は下などと長さの区別がありますが、今は大々型約16cm、大型約15cm、中型約13cmの長さが主流で古来よりは幾分か小さくなっているようです。

<素 材>

材料としては金・銀・銅・鉄・石・水晶・白檀・紫檀その他もろもろの木材など挙げられておりますが、現在はほとんど真鍮製です。

<意 義>

総称する意味としては「仏の智慧は堅固にして煩悩を摧破する」ところから「堅固」と「摧破」の二面を説きます。それ以外に各々の意味があります。(下段参照)

金剛杵の各部にしても意味があり、五鈷杵を例に上げれば、

○片方が金剛界、片方が胎蔵生を表す。または、定・慧とも仏界・衆生界とも。

○真ん中の鈷が大日如来並びに法界体性智の五智五仏を表す

○他の四鈷がそれぞれ四仏智を表す

○四鈷の上に各々爪があり、それが四波羅蜜菩薩を表す

○四鈷の下に二個の横筋あり、内外の八供養を表す

○四鈷の正方に各々縦筋あり、四摂菩薩を表す

○把に上下十六葉あり(半分)十六大菩薩を表す

○合わせて金剛界三十七尊。これに金剛界曼荼羅諸尊を摂す

○下方胎蔵の三十七智を示し、之に微塵数の胎蔵生曼荼羅の諸尊を摂す(三十七智の配置に関しては記載なし)

○別伝にて上半は仏界修生の三十七尊、下半は衆生界本有の三十七尊を表し、生仏不二・本修一如さらには即身成仏の深義を示すともある。故に真言宗の葬儀では導師が受者(亡者)に五鈷杵を授ける作法がある。

○補足として、両端の五鈷あわせて十鈷を十波羅蜜・十地・十真如・十法界・十如来地の表示とも。

以上、五鈷杵に関していえば金胎両部理智の総体を表すもので、そういう意味でも五鈷杵は金剛杵中もっとも尊重される法具です。

しかし二而不二の義は五鈷杵以外にもいえるのようで、独鈷杵であれば、その意味が独一法界(唯一の法界)なので、金胎両部の大日如来を表すとも言えますし(五智各別の姿であると説明するものもある)、三鈷にしても、仏の三密、衆生の三業(三密)とすれば生仏不二を表すといえます。

ゆえに金剛杵はそれだけで曼荼羅諸尊を示す重要な法具に違いありません。

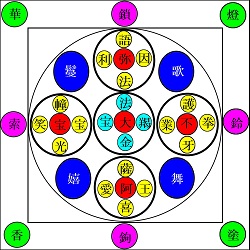

| 【五種杵の各意味合いと大壇への配置】 ※配置(方角)は諸説あり | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

上記の事からもわかるように五種杵それぞれが仏を表すので、大壇が荘厳されているだけでその道場は金剛界曼荼羅となると考えてもいいんではないでしょうか?

赤色:五仏

水色:四波羅蜜

青色:内の四供養

緑色:外の四供養

紫色:四摂菩薩

黄色:十六大菩薩

【三鈷杵】梵名:tri-![]() a

a![]() ku(底里賞倶と音写)

ku(底里賞倶と音写)

三股金剛・三股口縛日羅(口と縛で一字)とも表記

鈷が三つあるので三鈷。日本の一番古い形として忿怒三鈷や普通の形として弛み三鈷等の種類がある。

意義としては、3の数を仏部・蓮華部・金剛部の3部や身密・口密・意密の3密、中鈷を金剛堅固なる大円鏡智、他を横平等の平等性智、竪差別(タテシャベツ)の妙観察智の3智としてこれが両方(金胎)にあって、平等、差別の金剛性を顕すとする。

五金剛五部のうち「羯磨部」の標識でもあり、宇宙の活動そのものを象徴する。

伝説として、空海が唐から帰朝の際、密教流伝宣布の聖地を定めるために投げたとされる「飛行三鈷(ヒギョウサンコ)」の伝説が有名。

実物といわれる物が高野山に現在も残る。この三鈷杵が引っ掛かっていた松の葉(松葉)が3本になったといわれる。(三鈷の松)

※独鈷杵であったという異説も平安時代からあるらしい。

[ 三鈷杵】

・忿怒三鈷杵(フンヌサンコショ)

装飾性が無く、銛のように三鈷が平行に伸びる。

ほとんどに逆刺しがつく。中鈷の中節と脇鈷の中節に少しずつ違いがある程度。奈良時代の雑密期の頃よりある。正倉院に同じものがあるようなので、輸入されたと説明するのが多い。

現存するものは何れも大型で20cmを超えるものがほとんど。

正倉院の三鈷が31.3cmと一番大きいのではないかと思う。

把部の断面は殆どが六角形。

雑密の時代にこの三鈷がどういう風に使われていたかは伝わっていない。

[ 忿怒三鈷杵】

・弛み三鈷杵(ユルミサンコショ)

普通の形の三鈷杵のこと。

分け方として、「把手両端の蓮弁部分がなくなって鈷部の根元になる」とあるがこれの意味がわからない。

遺品から今までの普通の形で両端に蓮弁の無い三鈷は見たことが無い。稀の三鈷であるなら普通の形とは説明しないだろうが?

このカテゴリーには脇鈷の中節に嘴のような突起をつけた嘴型やそれをとった刳型も含まれる。忿怒型を除いて三鈷杵の形の総称であろう。

【弛み三鈷杵】

【五鈷杵】

五峰金剛・五峰杵・五智光明峰杵・神杵など様々な呼び方がある。

・瑜祇五鈷杵(ユギゴコショ)

鈷が直線の忿怒形(瑜祇塔のイメージか?)をいうが、遺品はない。

・雲形五鈷杵

:四鈷に雲形の飾りがついたもので空海請来の形である。鬼目部分が八角の切子型(計16面)で各面に猪目か円相を刻む。台密ではこれを火焔五鈷杵という

※平安時代は請来されていた法具が一番霊験があると信じ、行事があると請来された法具を使っていたようです。いつしか請来された法具に何かあっては大変と思ったのか、忠実なレプリカを作りその形を使いまわすようになりました。請来型(雲形五鈷杵)で有名なのは京都の東寺ですが、よく写真などで出ているものも実はレプリカなのです。

【雲形五鈷杵】

・都五鈷杵(スベゴコショ)

四鈷が細く先端部がすぼまっている。鎌倉期以降の日本製の五鈷杵。

人間本来に具えている浄菩提心の五智が表れない状態を示すという。

携帯用に考案されたという説もある。

・割五鈷杵(ワリゴコショ)

人形杵・二方五鈷杵ともいい、上が三鈷、下が二鈷で、二つを互い違いにあわせると一つの五鈷杵になる。この構造から和会杵(ワエショ)・二方十鈷杵ともいう。

愛染明王の五鈷杵がこの構造であるといい、愛染敬愛法の際用いるという。

立川流では三鈷の端を染愛の定・男とし二鈷を愛染の慧・女と見立て定慧和合して五鈷杵を成就すると説く。

・五部の五鈷杵

微妙曼荼羅経に五部の五鈷杵が説かれ、

金剛部:中央の鈷が脇鈷よりも半節長く

宝部 :宝珠形に湾曲する

蓮華部:蓮華形

羯磨部:羯磨金剛杵

仏部:五鈷が円形で尖端が付著して、脇鈷の断面が三角形

とあるが遺品には明瞭な区別は無い。しかし、それを思わせる形のものもあるらしい。

【塔杵・宝珠杵】(トウショ・ホウシュショ)

五種杵の一つであるがどちらも儀軌なし。

両端に建物がついているのが塔杵(塔婆杵)。

両端に宝珠がついているのが宝珠杵。

塔杵の遺品がないため推測になるが、平安期の宝珠杵があるので、塔杵並びに五種杵の考え方が昔からあったとするのが普通。

五種の配置では、塔杵は仏部で真ん中に配する。宝珠杵は宝部で南側(壇の手前)に配する。

【九鈷杵】(クコショ)

「微妙曼荼羅経」には忿怒金剛杵として、「仏説一切如来金剛三業最上秘密大教王経」では観想として九鈷金剛杵並びに九股とでてくるが、どちらもその意義までは出ていない。無理やりつけるなら胎蔵八葉蓮華の8尊に中央胎蔵大日如来、反対側が金剛界の九会とか九識とか何かかなと。

遺品としては日本製の物は少なく(あるのか?)、ほとんどが請来品。

最近では、中国やチベット製を模して日本でも作られることがあるが、日本の五鈷杵のような上下に蓮弁帯が配され鬼目があるような形式のものはない。

【羯磨杵】梵名:karmavajraz(羯磨口縛日羅(口と縛で一文字)と音写)

カツマショ:羯磨金剛・羯磨輪・十字羯磨

基本形として三鈷杵を十字に組み合わせた形をとる。これも金剛杵の一つである。

経軌には独鈷や蓮華羯磨とあるが現存はしていない。

意義として三鈷は身口意の三業の意。十字に結合することによって生仏二界の三業が合わさるとする。また計12鈷は流転の十二因縁を摧破して涅槃の十二因縁となるとする。

【降魔杵】(ゴウマショ)

「その頭(はし)四角形なるものをいう」とあります。

以前は断面のことかと思い、独鈷杵の項に載せてましたが実際よくわからないので別カテゴリーにしました。

大日経義釈14に帝釈天の持つ金剛杵の形として説明されています。

「独鈷杵の歴史」にあげた初期の金剛杵のことなのかもしれません。

おそらく形としては現存しないのではないかと。

他、経典中に二鈷、四鈷、十二鈷を見つけるも、おそらく経典中並びに図式のみで現存する法具は無いと思います。○

【四波羅蜜菩薩】

金剛波羅蜜菩薩・宝波羅蜜菩薩・法波羅蜜菩薩・羯磨波羅蜜菩薩

【八供養】

外の四供養:金剛焼香菩薩・金剛華菩薩・金剛燈菩薩・金剛塗香菩薩

【四摂菩薩】(シショウボサツ:四攝菩薩)

金剛鉤菩薩・金剛索菩薩・金剛鎖菩薩・金剛鈴菩薩

【十六大菩薩】

金剛薩タ・金剛王菩薩・金剛愛菩薩・金剛喜菩薩・金剛宝菩薩・金剛光菩薩・金剛幢菩薩・金剛笑菩薩・金剛法菩薩・金剛利菩薩・金剛因菩薩・金剛語菩薩・金剛業菩薩・金剛護菩薩・金剛牙菩薩・金剛拳菩薩

※~以下脚注~※

【四仏智】+法界体性智 《五智に対しての五仏は下段参照》

大円鏡智:鏡のように、心に万物の真相が映る仏陀の心智

平等性智:ものごとの平等性を観照する智慧

妙観察智:ものごとの特性を間違いなく観察する智慧

成所作智:他人を教化利益する化他の事業を成就する智慧

法界体性智:上記四智の総体であり、法界の根本に即した智慧

【二而不二】(ニニフニ)

本来全く1つのものを分けて2つと見るのが二而であり、その実はそれらは1つであるとみるのが不二。

乱暴な例えですが、三角錐は角度を変えると円と三角に見えます。

本来三角錐であるのに円形と三角形とにわけて観たのが「二而」。

円形と三角形は本来三角錐という一つの形であるとみるのが「不二」。

こういう思想の上で、金胎不二といえば金剛界と胎蔵生は別々に独立している訳ではなく、表裏一体の関係であり、どちらか無くしてそのはたらきは成立しないとする。真言宗ではとても大事な思想。

【差別】(シャベツ)

現在広く使われているところの「差別(サベツ)」ではない。

区別・相違の他、現象世界の全てが区々別々であり、多様なものとして存在していることをいう。

特に法の立場から万法が一如であるとする見方に対して、個々の存在があくまでも独自で、それぞれに異なる姿をもっていること。その上で差別即平等、平等即差別ともいう。ここでいう"即"とは=ではなく自己(自我)否定を経た上での両者の一如をいう。

※メモ書き※

四波羅蜜菩薩は四仏が大日如来を供養するために姿を変えた(示現)されたものなので、四鈷の上にある。:「定慧不離の義を顕示せしめんが為に四股の上にあるなり。」

【底里賞倶】

聖迦木尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌経に「~右足在海水中立没其半膝。右第一手持底里賞倶金剛杵作擲勢。~とある。(木+尼)

【微妙曼荼羅経】

正式には一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經という。

【五鈷杵】

【五鈷杵】 【五智五仏】

【五智五仏】 【四波羅蜜】

【四波羅蜜】 【八供養:横筋はこれのことか?

【八供養:横筋はこれのことか?

【

【 【十六大菩薩】

【十六大菩薩】 【金剛界曼荼羅:成身会】

【金剛界曼荼羅:成身会】