【独鈷杵の経緯(仏教史)】

独鈷杵(金剛杵)に関連のありそうな歴史を振り返ってみます。

専門家が匙投げたくらい金剛杵の資料が乏しいので、一般書籍等でどこまでまとめられるか。

指摘・訂正大歓迎なので、よろしくお付き合いください。

○本サイトの年表は年表に必ず【~年頃】とついています。

○文字の下線 は下に脚注があります。

○比較のために仏教史以外も書きました。

赤文字:インド方面の歴史

青文字:中国方面の歴史

緑文字:諸外国の歴史

水色文字:朝鮮半島付近の歴史

茶文字:チベット方面の歴史

紫文字:日本の歴史

【前2500年頃】

:インダス河流域に「インダス文明」が起こる

【前1500年頃】

:アーリヤ人の西北インド侵入

インドの宗教は土着のドラベタ人と支配層のアーリア人種の持ち込んだ宗教が合わさってできたものです。アーリア系はゾロアスター教を持ち込みますが、この宗教には後の秘密教主毘盧遮那仏のモデルのアフラ・マズダーという神がでてきます。

【前1200年頃】

:「リグ・ヴェーダ」成立

大詩篇の中に金剛杵(ヴァジュラ)がダディーチャ仙人の骨からトゥヴァシュトリという工巧神の手によって作られたと説かれています。

釈尊が誕生する約750年前にはすでに言葉としてあったということです。

しかしこの頃はインドラ神の武器としての意味しかなく、それも「雷」を象徴するものとして描かれています。形は雷というエネルギーをモチーフにするだけあって、槍・鉈・斧と様々な形をとるようですが、大概投擲として扱われます。

【前1000年頃】

:アーリア人ガンジス河流域へ進出

【前500年頃】

:ガンジス河中流域に都市が成立

【前463年頃】

:釈尊誕生(年代に諸説あり)

六師外道と呼ばれる(仏教側から)6つの大きな教団がこの頃活躍していました。

【前383年頃】

:釈尊入滅(年代に諸説あり)

ラージャグリハで第一結集

徐々に釈尊が特別視され神格化される。

【前336年頃】

:アレクサンドロス大王即位(~前323)

【前327年頃】

:アレキサンドロス軍、西北インドに侵入

アレクサンドロス大王がペルシア帝国を滅ぼし、その勢いにのってインダス河を渡り西北インドに侵入します。

【前283年頃】

:第二結集

釈迦入滅から100年後に律の解釈の違いからヴァイシャーリーで行われた。

このときに保守派と改革派とに意見が割れ、後の「根本分裂」に発展していきます。

保守派=上座部と改革派=大衆部はそれぞれ分裂を繰り返し、多数の部派を形成します。『部派仏教』と呼ばれます。

またこの頃に仏教が南や西へ広がっていきます。

【前268頃】

:アショーカ王即位

アショーカ王は様々な宗教を護持しますが、特に仏教に帰依されたらしく、釈尊の関係する場所に石碑を建てたり、仏蹟の整備などをしました。そのおかげで、仏教が大きく発展していきます。

サーンチーの仏塔(第1塔)がこれ以降に建立されさらに増広していきます。

【前250年頃】

:ギリシア人国家であるバクトリア王国が西北インドに政権樹立

インド人とギリシア人の文化交流があったに違いない。

【前247年頃】

:マヒンダ長老、スリランカに仏教を伝える

アショーカ王の息子とされるマヒンダ長老がスリランカに上座部仏教を伝え、南方仏教の基礎を築いたとされます。

徐々に釈尊の神格化が進んでいますが、このあたりで『ジャータカ』(前世のお話)の原型が作られます。覚者となるには長い時間がかかり、釈尊は何度も前世で善行を積んできたという考えが元らしいです。さらに釈尊の賛美と神格化が進みます。。。。

【前221年頃】

:秦の始皇帝、中国統一

【前202年頃】

:前漢成立

【前200年頃】

:ヒンドゥー教興起

【前160年頃】

:メナンドロス大王がバクトリア王国の全盛期を築く

メナンドロス(ミリンダ)大王は哲学議論が好きで、仏教の長老、ナーガセーナと対論。ついには仏教に帰依したといわれます。(那先比丘経)

このような交友があるくらいですから、ギリシア哲学がだいぶインド哲学に影響を与えたようです。

そしてギリシア人との交友によって後に仏像がつくられるようになるのです。

この頃に『阿毘達磨発智論』をカーティヤーヤニープトラが著す。

【前141年頃】

:武帝即位(~前87)

【前139年頃】

:張騫、西域遠征(~前126)し、東西貿易ルートが開かれる

これによって以後シルクロードを通って中国に仏教が伝えられ始めたと思う。

【前100年頃】

:部派の分裂が終わる

そして新しい仏教として『大乗仏教』を名乗る大衆運動が盛んになります。

【前50年頃】

:アジャンターの石窟寺院開鑿始まる(~9世紀)

【前27年頃】

:ローマ帝国成立

【前3年頃】

:キリスト誕生

【前2年頃】

:中国に仏教伝わる

【25年頃】

:後漢成立

【60年頃】

:ガンダーラ地方、マトゥーラ地方で仏像の制作が始まる

それまでは釈尊は涅槃に入り、肉体を離れた存在であり、永遠の真理そのものであるという思いから、釈尊を人の姿をもって表現するのは適切ではないし、ましてやそんなことをするのはとんでもないと考え、あえて法輪や法座とか象徴物で表現していたそうです。しかしこの時代にこの二つの地域でほぼ同時に仏像が作成され始めました。これは今までの釈尊の教えを研究、実践していた旧来の仏徒と違い、民衆の仏塔崇拝から興った大乗仏教の徒が讃仏の為に供養の対象物として今までの禁を犯した。それほどまでに釈尊への信仰が強かった現われではないかと思われます。

その形は、インド風ではなくギリシア系の人々の影響が強いようで、写実的な仏像でした。

また、初期大乗経典(~250)もこの頃に成立しています。

【65年頃】

:楚王英、黄帝・老子・と浮屠(フト、仏)を併せてまつる

【129年頃】

:カニシカ王即位(別説あり)

征服時代は仏教寺院の破壊、僧侶の殺戮をしてきた王であるが、現在の日本仏教の元を作ったのが彼らしい。

クシャーナ帝国はシルクロード貿易で財を築いた大国で、当時インド文化の流行は仏教であったので、一転仏教を擁護し始める。カニシカ王はペルシア人で以前はゾロアスター教やミスラ教を信仰していたが、さらに仏教、バラモン教までも取り入れる。以上の宗教がクシャーナ帝国によってミックスされた結果、仏教には元はペルシアの風習であった極楽浄土の思想や盂蘭盆の風習がもりこまれ、そしてクシャーナ帝国産の経典にはやたらと「空」の言葉がでてくるそうな。

さらには仏教戯曲などもつくらせ、だんだんにぎやかしくなってくる。

ついで。ガンダーラにカニシカ大塔を建立しています。

【150年頃】

:龍樹誕生

またこの頃までに『阿毘達磨大毘婆沙論』が成立します。

『ラーマーヤナ』が現形に近い形になる

【167年頃】

:大月氏国の支婁迦識、洛陽に来る

以後、道行般若経、般舟三昧経などを訳出。

【184年頃】

:黄巾の乱起こる

【200年頃】

:龍樹の活躍により初期の大乗仏教が確立する

『中論』『廻諍論』など著す

この頃『大智度論』成る。

【225年頃】

:曹植、魚山で梵唄を作ると伝う

-三国志の魏の文学者。「詩聖」の評価を受けた人物。中国山東省にある魚山という山で曹植がここで梵天の声を聴き、仏教音楽の「声明:ショウミョウ」「梵唄:ボンバイ」を作ったという。

【249年頃】

:王弼、何晏没

―老荘思想による学問・思想運動を展開。仏教にも大きな影響を及ぼす。

【250年頃】

:第2期(中期)大乗経典成立(~480)

如来蔵経典・大般涅槃経、勝鬘経・解深密経などが成立。

:中国仏教受戒のはじめ

中インドの曇柯迦羅、この頃洛陽に来て『僧祇戒心』を訳出。梵僧による羯磨受戒を行う。

【252年頃】

:西域の康僧鎧、洛陽に来て無量寿経、郁伽長者経など訳出する

【260年頃】

:朱士行、般若経の梵本を求めて于テン(門構えに眞)に求法

【265年頃】

:晋(西晋)興る(~316)

この頃、敦煌の竺法護、長安に来る。以後約40年間に光讃般若経、正法華経、維摩詰経などを訳出。

【4世紀頃】

:タパ・エ・ショトール寺院にヘラクレスを元にした執金剛像が作られる

【307年頃】

:『老子化胡経』成る

【312年頃】

:西域の帛尸梨蜜多羅、建康で訳出

『大孔雀王神呪経』『大潅頂神呪経』など。

【317年頃】

:東晋興る

この頃、葛洪の『抱朴子』成る

【350年頃】

:『成実論』成る

【366年頃】

:支遁没

―老荘思想を基盤に仏教(特に般若空)を研究し、東晋の貴族社会に影響を与える。

楽ソン(ニンベンに尊)、敦煌莫高窟を開鑿し始める

【372年頃】

:高句麗仏教の始まり

中国の前秦王符堅、仏像・仏典・僧(順道)を高句麗に贈る。

【384年頃】

:百済仏教の始まり

インド僧、摩羅難陀、東晋から来て百済に仏教を伝える。

【386年頃】

:北魏興る(~534)

【400年頃】

:『マハーバーラタ』の現形成立

【401年頃】

:鳩摩羅什、長安に来る

以後、坐禅三昧経・大品般若経・妙法蓮華経・阿弥陀経・維摩経・『大智度論』『中論』などを訳出し中国仏教に大きな影響を与えた。

【415年頃】

:寇謙之、道教の国教化に成功

【420年頃】

:宋興る

この頃、北インドの仏駄跋陀羅、華厳経(60巻)を訳出。

【439年頃】

:北魏、華北を統一

【440年頃】

:ナーランダー寺創建

【446年頃】

:北魏の太武帝、諸州に詔し、廃仏を断行

魏武の法難、三武一宗の法難の第1。

【450年頃】

:アサンガ『摂大乗論』などを著す

ヴァスヴァンドゥ『倶舎論』『唯識三十頌』など著す。

【452年頃】

:北魏の文成帝、仏教復興の詔を出す

【504年頃】

:梁武帝、道教を捨て仏教に帰依、南朝の仏教大いに振う

【508年頃】

:北インドの菩提流支、洛陽に来る

以後金剛般若経、入楞伽経、深密解脱経、十地経論、無量寿経論などを訳出する。

【515年頃】

:北魏、大乗教の乱起こる

【520年頃】

:達磨渡来して禅を伝える

【521年頃】

:宋雲・恵生、西域より多くの梵本を持ち帰る

【522年頃】

:司馬達等、来朝して大和高市群の草堂に仏像を安置する伝

【527年頃】

:新羅仏教の始め

【538年頃】

:日本に仏教公伝

百済の聖明王、仏像と経論を朝廷に贈る

【552年頃】

:末法到来説、盛んになる

【554年頃】

:百済、僧曇慧と五経・易・暦・医博士らを交替派遣

【570年頃】

:道安、二教論を北周武帝に献じる

儒教と共に仏教の重要性を論証した。

【574年頃】

:周武の法難(三武一宗の法難の第2)

北周の武帝、廃仏毀釈を断行。これより末法思想が流布。

【577年頃】

:百済の威徳王、経論と律師・禅師・比丘尼・呪禁師・造仏工・造寺工を贈る

:天台宗第2祖、慧思没

【579年頃】

:新羅、調と仏像を贈る

【580年頃】

:北周、仏道二教を復興

【584年頃】

:司馬達等の娘の嶋、出家して善信尼と名乗る

他に2名の女子が出家。(日本人出家の初め)

【588年頃】

:百済、仏舎利を献じ、僧・寺工・鑢盤博士・瓦博士・画工を贈る

:善信尼ら百済に留学

:法興寺(飛鳥寺)の造営を開始

【589年頃】

:隋、中国を統一(~619)

【590年頃】

:善信尼、帰国

【593年頃】

:聖徳太子、摂政になる

:ソンツェン・ガンポ王登位

【597年頃】

:エローラの石窟寺院開鑿

【600年頃】

:第1次遣隋使節出発

【607年頃】

:第2次遣隋使節出発(~608年)

小野妹子乗船

【608年頃】

:第3次遣隋使節出発(~609年)

【610年頃】

:イスラム教の成立

:第4次遣隋使節出発

【614年頃】

:第5次遣隋使節出発(~615年)

【618年頃】

:隋滅亡

:唐、興る(~907)

【621年頃】

:道士の傳奕(フエキ)、仏教を排撃して11条の意見を上書

法琳これを駁して「破邪論」を、また駁して劉進喜「顕正論」を著す。

【629年頃】

:玄奘三蔵、長安を出発。西域へ。

【630年頃】

:第1次遣唐使派遣(~632年)

【634年頃】

:役小角生まれる(他説ある)

【645年頃】

:玄奘三蔵、西域より帰国

以後、多数の経典を訳出する。

【646年頃】

:大化の改新

【649年頃】

:大日経、中インドで成立

【653年頃】

:第2次遣唐使節派遣(~654年)

【654年頃】

:第3次遣唐使節派遣(~655年)

【659年頃】

:第4次遣唐使節派遣(~661年)

【663年頃】

:百済滅ぶ

【665年頃】

:第5次遣唐使節派遣(~667年)

【667年頃】

:第6次遣唐使節派遣(~668年)

【668年頃】

:高句麗滅ぶ

【669年頃】

:第7次遣唐使節派遣(中止)

【671年頃】

:義浄、広州より海路インドに向かう

【672年頃】

:壬申の乱

【676年頃】

:統一新羅時代、始まる

【683年頃】

:僧綱制の成立

【686年頃】

:金剛頂経南インドでその基本形が成立

【699年頃】

:役小角、伊豆に流刑

【701年頃】

:大宝律令完成

【702年頃】

:第8次遣唐使節派遣(~704年)

【716年頃】

:善無畏、長安に来る

以後、大日経、蘇悉地経など多くの密教経典を訳出し、一行と『大日経疏』を著す。

【717年頃】

:第9次遣唐使節派遣(~718年)

【719年頃】

:金剛智、広州にくる

長安、洛陽で密教を宣布し、略出念誦経など訳出。

【733年頃】

:第10次遣唐使節派遣(~735年)

【741年頃】

:聖武天皇、諸国の国分寺、国分尼寺の建立発願

【746年頃】

:不空、インドより再び長安に来る

以後、金剛頂経、理趣経、宿曜経など多数の密教経典を訳出。

:第11次遣唐使節派遣(中止)

【752年頃】

:東大寺大仏開眼供養

東大寺の毘盧遮那仏はロストワックスで作られました。

:第12次遣唐使節派遣(~754年)

【755年頃】

:安禄山・史思明の反乱(~763)

不空三蔵大興善寺に住し調伏の修法を行う。

【756年頃】

:仏教・道教の度牒を販売(香水銭)

【759年頃】

:第13次遣唐使節派遣(~761年)

【761年頃】

:ティソン・デツェン、仏教の国教化を決意

:第14次遣唐使節派遣(中止)

【762年頃】

:第15次遣唐使節派遣(中止)

【766年頃】

:道鏡、法王になる

:最澄生誕

【774年頃】

:不空入滅

:空海生誕(幼名は真魚)

【777年頃】

:第16次遣唐使節派遣(~778年)

【779年頃】

:第17次遣唐使節派遣(~781年)

【784年頃】

:長岡京に遷都

【785年頃】

:最澄、東大寺で具足戒を受け、比叡山に草庵を造る

【792年頃】

:真魚、大学寮に入る

【793年頃】

:真魚、大学自主退学。山林修行に入る。

【794年頃】

:平安京に遷都

【798年頃】

:真魚、「聾瞽指帰」を著す

・以降遣唐使船乗船まで真魚の足取りつかめず。さまざまな憶測を生む。

【804年頃】

:第18 次遣唐使節派遣(~806年)

:最澄・空海・霊仙乗船、入唐

:5/12難波津を出航。

:空海は8/10、赤岸鎮に漂着。12/23に長安に入る。

:最澄は9月に明州に到着。天台山に登る

【805年頃】

:空海、長安青龍寺にて恵果より受法

:5月に恵果を訪ね、6/13に胎蔵の学法灌頂、7月には金剛界の灌頂を受ける。

8/10には伝法阿闍梨位の灌頂を受け「遍照金剛」の灌頂名を与えられる。

12/15、恵果没

:最澄、帰国

【806年頃】

:1月頃、最澄、天台宗の開宗

:3月頃、空海長安を出発

4月には越州に至り4ヶ月間滞在中、経典の収集や土木、薬学などの様々な分野を学ぶ

8月明州を出航して10月に帰国。

【809年頃】

:7月、空海入京。

【810年頃】

:平城太上天皇の変(薬子の変)

空海、鎮護国家のための大祈祷を行う。

【811年頃】

:空海乙訓寺別当を務める。

一説には早良親王の供養をするためとも。。。

【812年頃】

:11/15 空海、高尾山寺にて金剛界結縁灌頂を開壇

:12/14 胎蔵灌頂を開壇

・最澄、弟子とともに空海に灌頂を受ける。

【814年頃】

:5月 法相宗の徳一が空海に11の疑問書「真言宗未決文」を書き質問する。

【815年頃】

:空海、東国有力僧(徳一他)へ写経を依頼。

・「弁顕密二教論」著す(年代諸説あり)

【816年頃】

:空海、高野山下賜

【817年頃~821年頃まで】

:三一権実諍論:サンイチゴンジツノソウロン

・徳一(法相宗、一乗の立場)と最澄(三乗の立場)での論争のこと。もともと二人で始めたのではなく徳一が道忠とその教団に仏性抄を送り、道忠と親交の深かった最澄が教団に頼まれ代わりに答えたという流れもあるらしい。(そのとき道忠は亡くなっていた)

【822年頃】

:最澄没

【823年頃】

:空海、東寺下賜

・真言密教の根本道場となる

【828年頃】

:空海、綜芸種智院の開設

【835年頃】

:3/21 空海入定

【838年頃】

:第19次遣唐使節派遣(~839年)

円仁・円行・常暁乗船、入唐

【843年頃】

:チベット王朝分裂

仏教の国家統制失われる

【845年頃】

:唐の武宗、破仏を行う

(会昌の廃仏、三武一宗の法難第3)

景教・マニ教も禁圧

【894年頃】

:第20次遣唐使節派遣(中止)

【907年頃】

:唐滅び、五代十国

【921年頃】

:弘法大師の諡号を贈る

【936年頃】

:高麗・朝鮮半島統一(~1392)

【939年頃】

:平将門の乱の鎮圧を願って諸寺で調伏祈祷

盛んにおこなわれる

【955年頃】

:後周の世宗、廃仏令を出す(後周の法難:三武一宗の法難・第4)

国家財政窮迫し、仏像・仏具は銅銭に改鋳される。

【960年頃】

:宋、興る(~1127)

太祖、仏教を復興。

呉越王、戦乱で廃滅した仏典論疏を高麗・日本に求める。

【978年頃】

:チベット仏教復興始まる

【983年頃】

:蜀版大蔵経、成る

【1006年頃】

:藤原道長、法性寺五大堂を建立

【1007年頃】

:藤原道長、金峯山に埋経

【1018年頃】

:仁海、神泉苑で請雨経法を修す

【1022年頃】

:藤原道長、法性寺金堂供養

【1027年頃】

:藤原道長、法性寺阿弥陀堂で没

【1041年頃】

:園城寺の戒壇設立の可否を諸宗に問う

延暦寺のみ反対する

【1042年頃】

:アティーシャ、チベットに入る

以後、『菩提道論』を著してチベット仏教に影響を与える。

【1052年頃】

:末法到来説、盛んになる

【1059年頃】

:契丹版大蔵経、この頃成る

【1081年頃】

:園城寺・延暦寺の僧徒激しく争い、延暦寺の宗徒、園城寺を焼く

【1086年頃】

:義天、宋より帰国し、華厳・天台を宣揚

【1091年頃】

:高麗大蔵経、開版始まる

【1113年頃】

カンボジアのアンコールワットの大寺院造立

【1127年頃】

:南宋、興る(~1279)

【1132年頃】

:覚鑁。高野山大伝法院・密厳院を建立

【1133年頃】

:思渓版大蔵経(宋版)、彫印される

【1140年頃】

:覚鑁、高野山を追われ根来寺に移る

【1156年頃】

:保元の乱

【1159年頃】

:平治の乱

【1172年頃】

:『別尊雑記』(心覚)成る

【1180年頃】

:鎌倉時代(~1333)

【1186年頃】

:法然、天台僧顕真らと大原勝林院にて念仏法論

【1189年頃】

:金刻大蔵経、成る

【1191年頃】

:栄西、臨済宗を広める

【1194年頃】

:栄西、大日能忍(達磨宗)らの禅の布教、延暦寺衆徒の反対で禁止

【1198年頃】

:法然『選択本願念仏集』を著

同じ頃、栄西『興禅護国論』を著

【1201年頃】

:親鸞、比叡山を出て六角堂に参籠

後、法然の門に入る。

【1202年頃】

:栄西、建仁寺の創建

真言、天台、禅の三宗兼修の道場とする。

【1203年頃】

:東大寺南大門の仁王像完成

:インド仏教衰滅

ヴィクラマシーラ寺院がイスラム教徒軍によって焼却される。

【1204年頃】

:シャーキャシュリーバドラ、チベットに招かれインド仏教最後の伝統を伝える

【1207年頃】

:法然・親鸞、配流

【1232年頃】

:符仁寺の初彫高麗大蔵経、モンゴル軍の侵入により焼尽

【1233年頃】

:道元、興聖寺を開き禅を弘通

【1239年頃】

:モンゴル軍、チベットに侵入し、ラデン寺、ギェルラカン寺を破壊

【1251年頃】

:高麗大蔵経、再彫成る

【1253年頃】

:日蓮宗の開宗

日蓮、安房清澄寺で法華題目を唱え、鎌倉に布教

【1270年頃】

:パクパ、フビライハーンの帝師となる

【1271年頃】

:元朝、始まる(~1368)

【1274年頃】

:時宗の開宗

一遍が熊野に参籠、念仏賦算の神示を受ける。

:蒙古来襲(文永の役)

異国降伏の祈祷盛んになる。

【1281年頃】

:二度目の蒙古来襲(弘安の役)

異国降伏の祈祷盛んになる。

【1288年頃】

:新義真言宗の分立

頼瑜、大伝法院・密厳院を高野山より根来寺に移す。

【1334年頃】

:南北朝時代(~1392)

【1351年頃】

:紅巾の賊(白蓮教徒の反乱)起こる

【1368年頃】

:明、興る(~1644)

【1372年頃】

:明版大蔵経(南蔵)、刊行始まる

【1386年頃】

:足利義満、五山の序列を定める

南禅寺を五山の上とした。

【1388年頃】

:室町時代(~1573)

【1392年頃】

:南北両朝合一

:李氏朝鮮、建国

【1420年頃】

:明版大蔵経(北蔵)開版始まる(1440年完成)

【1465年頃】

:延暦寺衆徒、大谷本願寺襲う

蓮如このとき近江堅田に逃れる。

【1467年頃】

:応仁の乱(~1477)

【1474年頃】

:加賀一向一揆蜂起

【1480年頃】

:蓮如、山科に本願寺を再興

【1532年頃】

:法華一揆、山科本願寺を焼く

証如、大坂石山に寺基を移す(石山本願寺)

【1536年頃】

:天文法華の乱

延暦寺僧徒、法華一揆を破る。

【1549年頃】

:キリスト教伝来

フランシスコ・ザビエル、鹿児島に上陸

【1571年頃】

:織田信長の延暦寺攻め

:安土桃山時代(~1598)

【1573年頃】

:室町幕府、滅びる

【1578年頃】

:ソナム・ギャンツォ、アルタン・ハーンよりダライ・ラマの称号を受ける

1585年以後、モンゴル各地に布教。

【1579年頃】

:安土宗論

浄土宗と日蓮宗が安土浄厳院で宗論。

織田信長、日蓮宗徒を処刑

【1580年頃】

:顕如、織田信長と和睦

石山合戦終結

【1581年頃】

:織田信長、高野聖千余人を斬る

【1585年頃】

:根来・加賀の一揆の鎮圧

豊臣秀吉、根来寺を攻め堂塔を焼く

【1586年頃】

:豊臣秀吉、方広寺大仏殿の造営に着手

【1589年頃】

:万暦版大蔵経、刊行始まる

【1596年頃】

:日奥、方広寺大仏殿での千僧供養への出仕拒否

【1602年頃】

:東西本願寺の分裂

:江戸時代(~1867)

【1603年頃】

:徳川家康、江戸に幕府を開く

【1606年頃】

:北京版カンギュル再版される(万暦重版)

【1608年頃】

:慶長法難

日蓮宗・日経、浄土宗・廓山、江戸城で宗論。日経処罰される。

【1612年頃】

:幕府、キリシタンを禁止

【1615年頃】

:幕府、諸宗諸本山法度を制定し、本末制度を規定

仏教教団の統制を図る目的で設けた制度。

これにより、必ずどこかの宗派に属さなければいけなくなった。

【1623年頃】

:ジャン版カンギュル開版

【1635年頃】

:寺社奉行を設置

寺請制度、全国化。

【1637年度】

:天海版大蔵経(寛永寺版)、刊行開始

1648年頃完成

:島原の乱

【1640年頃】

:宗門改役を置く

【1644年頃】

:清、北京に遷都

【1645年頃】

:ダライ・ラマ5世、ポタラ宮殿の造営開始

【1654年頃】

:隠元、長崎に来る

黄檗宗の始まり。

【1665年頃】

:諸宗寺院法度の制定

【1669年頃】

:銀眼版大蔵経(黄檗版)の刊行開始(~1681完成)

【1705年頃】

:おかげ参り流行

【1724年頃】

:3尺以上の仏像作成禁止

【1745年頃】

:富永仲基、『出定後語』を刊行して大乗非仏説を唱える

【1806年頃】

:農民の戒名に院号・居士大姉号などつけることを禁止した

【1840年頃】

:アヘン戦争

【1850年頃】

:太平天国の乱(~1864)

【1853年頃】

:ペリー来航

【1867年頃】

:朝廷、仏事祭式を廃止する

:ええじゃないか大流行

【1868年頃】

:明治維新

神仏判然令発布。以後、廃仏毀釈運動起こる。

【1871年頃】

:宗門人別張・寺請制度を廃止

【1872年頃】

:神社仏閣の女人禁制を廃止

:教導職を設置

:僧侶の肉食・妻帯・蓄髪を許可

:三条教則を発布

:自葬を禁じ、葬儀は神官・僧侶に依頼することを命じた

:修験宗の廃止

天台・真言の2宗のどちらかに所属させる。

:大教院設立、教導職養成の機関とする

【邪推】

ながながと仏教にかかわると思われる世界史を書いてきたわけですが、要点として必要なのは

○独鈷杵の原型がいつの時代からあったのか

○釈尊仏教にどのように取り入れられたのか

○現在までの形の変容の過程

です。

リグ・ベーダ(前1500~前1000頃)で出てきたヴァジュラという言葉で表されたものは「恐ろしい武器」でした。

この「恐ろしい」という言葉は何とも曖昧で、日本に空海が伝えたといわれる唐代の独鈷杵は鈷の部分が菱形の先端が鋭利ということで「憤怒形」といわれています。

憤怒というと何かごってりと装飾が施されていたり、鬼面で恐ろしげな形を想像しがちですが、そうではないようです。

というところで、リグ・ベーダでいわれる「ヴァジュラ」の形は、言葉だけでは捉えらることができません。とても鋭利だったのか、それとも骨を使って作ったところから髑髏がついた本当におどろおどろしい物だったのか。

謎のままです。

推測ですが雷をモチーフにしているという事で、形としてはその場その場(用途に応じて)で自由に変えることができた。とするのが無難なのかもしれません。

ただその存在感が他を圧倒する物であったのではないでしょうか。

そしてそれは純粋に”力”(権威)をも象徴していたと思います。

(例になるかどうかわかりませんが、リグ・ヴェーダ時代には悪龍ヴリトラを一撃で倒すほどの強力な力を持つヴァジュラが、シヴァやヴィシュヌが活躍するマハーバーラタの時代まで下がるとガルダ鳥に傷一つ付けることができなくなります。しかもガルダ鳥の言葉に「その骨からヴァジュラが作られた聖仙とヴァジュラと貴方(インドラ)自身とに敬意を表するために、一枚の羽根を捨てることにする。ヴァジュラの一撃は私を全く傷つけなかったのではあるが・・・。」と憎々しい一言をのこすのです。これこそ過去の”力”(権威)には敬意を表すけどそんなもの今の時代には役に立たないよ。という世代交代の瞬間なのかもしれません。)

そして時代が下がり、ギリシア人に仏教が伝わると、こぞって写実的な仏像を作るようになります。

そこにギリシア人たちの英雄であるヘラクレスを入れ込みます。

タパ・エ・ショトール寺院址(約4世紀頃)にある釈尊の像の傍らには左肩にライオンの首をのせて金槌とも石鎚とも思えるような物をもち、傅いている像があります。

ライオンの首とはヘラクレスが戦ったネメアのライオンで、このライオンの毛皮をヘラクレスは常着していたというところからヘラクレスを象徴するものであります。(後代の執金剛神の鎧の袖部分にある獅噛はこれが元であるという説も。)故にこの像はヘラクレスであり、手に持っているものはおそらく棍棒でしょう。(ネメアのライオンも棍棒で殴って気絶させているなどヘラクレスといえば棍棒が常識。トランプのクラブも之がモデル)

そしてこの像が持っている持ち物が金剛杵の原型ではないかと思います。

(マトゥラー遺跡より2~3世紀頃のインドラの像があり、それが三鈷を持っているとされますが、未確認なのでスルーします。)

(マトゥラー遺跡のインドラの像を紹介しているサイトがありました。一番下にそのインドラの像があります。なるほど三鈷に見えます)

上:タパ・エ・ショトール寺院址4世紀頃、釈尊脇侍所持物(「のぶなが」様 中部にその写真あり)

下:キジル第77窟 5世紀頃、執金剛画像所持の持物 (「カズさんの旅たび」のブログに写真有)

理由として、この後しばらくは金剛手(ヴァジュラパーニ)や執金剛(ヴァジュラダラ)といわれる絵画や仏像にはこの棍棒を細長くしたような棒を持っている作品が何点か残っているからです。

しかし、まだこのときの金剛杵は”密教法具”ではなく、釈尊を護る為の”武器”でしかありません。密教法具であるならばそれに応ずる意味が無ければならないからです。

この棍棒もどきと現在の独鈷杵を関連付ける金剛杵が無いのでどのような発展を遂げたかはわかりません。

説にはガンダーラ地方で写実的な像が作られ、インドに逆輸入されたとき、インド人の感性にあうように棍棒の両端に刃がつけられた。ということです。片方に一枚ずつ付けたのが『独鈷杵』、三枚付ければ『三鈷杵』という感じで。

(ちなみに三鈷杵を現すサンスクリット語”トリ・シャンク”(tri![]() a

a![]() ku)は直訳(?)すると、”三本の釘”となるそうです。そうすると、三鈷や五鈷は刃ではなく、尖った棒のようなものを付けたのかもしれません。

ku)は直訳(?)すると、”三本の釘”となるそうです。そうすると、三鈷や五鈷は刃ではなく、尖った棒のようなものを付けたのかもしれません。

(イメージとしては”銛”でしょうか?)

以前の「独鈷まにあ」では”インドの武器であった”と紹介されることが多かった金剛杵の元の武器を探るべく、いろいろと調べてみましたが、独鈷金剛杵の様な形の武器が無いわけではないが特定できないことなどを理由に本の武器探しを断念しておりました。

が、ふっと思ったことがあります。

そもそも"インドで使われた武器"そのままの金剛杵というのは無いのではないかということです。

武器であったのであれば、大元帥壇の荘厳具のように、そのままの形で取り込めばいいだけの話です。しかし、密教の道具とするからにはそれではいけません。金剛杵は武器の破壊性=煩悩の摧破としました。ですので本来切る、叩く、砕くなどの破壊要素があった武器であれば何でもよかったのではないかとおもいます。

故に”もともとインドの武器であった”ではなく”インドの刃物などの武器の破壊性を取り入れて法具とした”が正しいのではないかなぁと。。。脱線しました。

(「金剛杵についての疑問」に自分なりの解釈をしてみました。)

7世紀には密教経典の要でもある「金剛頂経」「大日経」が訳出されます。それによってただの武器であった金剛杵も”密教法具”として、いろいろな意味を持つようになってきます。

(意味に関しては「独鈷杵の意味」をご参照ください)

この頃の石仏や絵画には金剛杵が描かれる際、大概は五鈷杵の様に見えます。もしくは三鈷なのでしょうが、石仏にいたっては判別できません。ところが独鈷はどこにも出てこなくなるのです。経典には「一股跋折羅」などの名称ででてはきますが、仏像、絵画にはほぼ五鈷杵、ときどき三鈷杵なのです。

それは密教経典群によって金剛杵の象徴が雷や力から何よりも重要な”真理”を表す様に成ったからではないかと思います。

(ゆえに五仏五智を現す五鈷杵が尊重されたのではないかと。)

武器としての表現としても一本より三本の方が石仏や絵画にしてもわかりやすいのでしょう。

故に当時の密教では独鈷杵が必要なくなったのかもしれません。

石仏や絵画の金剛杵の形は、チベットの現在ある金剛杵の形に似ています。日本のデザインと大きく違うところは真ん中に蓮弁も鬼目も無く、つるっと丸いところでしょうか?

話は変わりますが、よく片刃で反対側に憤怒(慈悲)の顔が付いた金剛ケツを独鈷杵と紹介しているのを見かけますが、僕はこれに違和感を感じます。

三鈷、五鈷とも表現される場合は左右対称に鈷の部分があります。

独鈷杵は金剛杵の基本形といわれていますが、それならば、独鈷杵だけ対称でないのはおかしくないでしょうか?

金剛ケツ(木辺に厥)は梵名を「ヴァジュラ・キーラカ」といいます。

日本ではほとんどなじみの無い神様です。おそらくチベットへ馴染むさい、土着の神様が混じってしまったのではないかと思います。

説にはヴァジュラキーラカは金剛サッタ・文殊菩薩・普賢菩薩の憤怒の力の結晶なんだそうです。

日本では壇に大体4~6本常に立てるのが普通ですが、チベットなどではヴァジュラ・キーラカは儀式中、魔が邪魔をしないように悪魔に見立てた人形をヴァジュラキーラカで刺す作法があります。その際、30本ぐらいのヴァジュラキーラカを使います。

大法輪:大法輪閣(第67巻:平成12年)より参照

魔の人形を金剛ケツで突き刺す僧

作法の違いは置いておいて、このヴァジュラキーラカを”独鈷杵”と同じものとは僕はできないと思います。時代や場所の風俗はどうあれ、やはり左右対照なものが金剛杵ではないでしょうか?

そして前述したようにチベットの密教にとっても独鈷杵は必要が無いのでしょう。独鈷杵がもともと無いのでありますから、ヴァジュラキ-ラカはあくまで”金剛ケツ”であり、独鈷杵ではありえません。

と言い切ってみます。(何かの本でヤマーンタカが独鈷らしいものを持っていたのがありましたが、あれは最近のではないでしょうか?)

独鈷杵の形はおそらく一番最初に中国でその形の変化を見せたはずです。

中国には”民衆の仏教”となった大乗仏教が商人の手によって伝わります。その後仏像も商人達が信仰と共に持ち込みます。其のおかげで皇帝が仏教に興味を持ち、インドから僧を招くようになります。その交流の中で時代は密教を中国に伝え、後に善無畏と不空の多くの弟子のなかで恵果和尚が法を受け継ぎ、金剛頂経系の密教と大日経系の密教を「金胎不二」として発展させていきます。

しかし、その密教の中で使われる法具一式はインド産のものは無いかも知れません。

商人が持ち込んだ仏像といっても長い旅行で、そう大きいものではないでしょう。経典類はそれほど重くもなく、小さいですから大量に運ぶことができたかもしれません。しかし、金属であれ、木製であれ、仏具は大量に必要ですし、その分重く、かさばります。皇帝から迎えられた僧侶ならいざしらず、伝法の志をもった僧ではなかなか運び込むことはできなかったのではないでしょうか?

ならば法具類は図像にして、現地でつくればいいと思うのが普通ではないでしょうか?

そうして先ずインド僧の指示のもと、見よう見まねの法具が中国で作られ、その後皇帝並びに特権階級の意向により護持するお寺に、似たような法具が少しずつ形を変え作られたと考えます。(現地で鋳造するためのお金はどうするんだということであれば、現世利益を掲げ、パトロンを使ってとかわしてみます)

それまでは必要無くなりかけていた独鈷杵も”金剛頂経””大日経”などの密教経典が中国で重要視されるようになり、また作成されるようになったのではなでしょうか?

しかし現在の中国には”当時の密教”の欠片も残っていません。それは中国で”廃仏毀釈”によって仏教(密教)が排されてしまったからです。(現在はチベットの後期密教がだいぶ入ってきているみたいです。)

願わくは後世にその変化を繋ぐミッシングリンクが発見されることを今は祈るだけですが、その当時の法具を窺い知る物が無いわけではありません。

それは空海他7人の渡来僧によってもたらされた金剛杵。

これは紛れも無く”当時の形をした金剛杵”なのです。

(正倉院に鋭利な三鈷が残されています。現存している物も数点あります。雑密時代に輸入された説がありますが、これこそは経典の中から日本人が創造したものではないでしょうか?

理由にあげれば、蓮弁がまるっきり無いことです。インドであれ中国であれ、必ずある蓮弁が無いということは、日本人が図像なり経典なりから見よう見真似で作ったため。故に把の部分である蓮弁は仏像が握っているので見れないわけですから、そういう飾りがあるのを知らず、蓮弁をつけられなかったと思うのです)

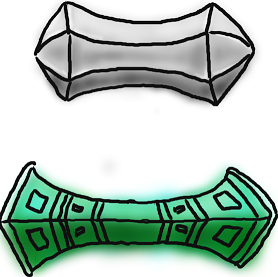

上は空海請来様式の独鈷杵の図

その形は鈷が長く鋭利で武器性を残し、護身具が転じた姿そのままです。

そして請来品の独鈷杵のそれは金剛ケツのような片刃の形ではなく、”左右対称”の形なのです。

法具の形でいえば、南伝としてスリランカなどに伝わっている形があります。

上座部仏教の国で密教法具があるのは変だと感じる方もおられるかも知れませんが、スリランカでも王様によって護持していた宗教が違ったという背景があります。仏教を護持する王様もいれば、ヒンズー教を護持していた王様も居たのです。そのなかで一時期密教を取り入れていた時代がありました。

現在のスリランカは密教色がありませんがそのときの名残として今でも法具があるようです。(使われてはいないのでしょうが)

向こうの五鈷杵は日本のように中心に向かってすぼまらず、開花した花のように開いているのもあります。文化・思想の違いなんでしょうか?

日本の法具は請来以後、藤原氏の時代に姿が変わります。

請来時期から約1世紀程あまり種類が増えてない時期があり、これは請来品を使うことがご利益があると考えられた為だそうで、そういう時代が100年程続きました。なるほど空海和尚の持ち帰られた五鈷杵の方が何か有難味がでますし、力もありそうです。

そして公家の方々はこの時代、こぞって己がために寺院を建立します。なかには自らが僧侶となる方もでてくるわけです。

本来仏像やら仏具は儀軌の通りに作るのが通例ですが、寺のパトロンになった貴族は自分の美意識により法具に装飾を施していきます。

その中で、元来鋭利で武器性を示していた金剛杵は”野蛮”ということなのか、全体的に小さくなり、独鈷杵は鈷が短く先端も緩やかになってきます。その分蓮弁や鬼目の部分に雅さを出そうとしたのか細かく装飾され、肉厚な蓮弁になったり鬼面ができたりと豪華になってきます。

この頃の法具を”藤原仏具”というのだそうです。

(もちろん金剛杵だけではありません。火舎や柄香炉、六器や五具足など仏具一般を指します。)

前記した通り法具には儀軌がありますので大きく変えることはできないようですが、細かいところではそこの寺の住職が公家出身の人もいるわけで、少々の無理は通ったようですね。

その後は、鎌倉仏教の数々の立宗によりさほど密教が重要視されなくなると金剛杵もほとんど様式を変えることが無く、現在の形に落ち着くこととなります。

素材の変化として、銅に金を付ける「金銅製」から1600年代ごろに亜鉛の精製が容易になると真鍮製の法具が普及してきます。以前からも真鍮が無かったわけではないようですが、真鍮製の法具は後世のようですね。

現在日本で作られている金剛杵のデザインは請来製のレプリカや鋤彫、筋彫等細かい違いはあれど、鈷部が把部と同等か、もしくは短く、鈷部の先端も緩やかな姿で落ち着いているようですが、仏具から離れた姿として、お守りやコスプレ等の個人作品では武器としての様相が戻ってきているようです。

チベット産といわれる物は、断面が四角、もしくは菱形のようで、鬼目のところが渦を巻いた円がついております。もしくは鬼目が無いものがあったりと多種多様です。

(※真ん中は金剛ケツです。)

~以下脚注~

○金剛ケツについて『蘇悉地羯羅経 巻中:奉請成就品』によると

~キャダラ木を以ってケツ四枚を為り、その量二指にせよ。拆籤(タクセン)して一頭をけずり、一股杵の如くし、紫檀の香泥を以ってそのケツの上に塗れ~

とあります。

金剛ケツは独鈷杵を真似て作りなさいということですが、もしこれがヴァジュラキ-ラカであるならば、表現が違うとおもいます。

○釈尊の出生年代には諸説あり前566年や前624年説がありますが、当サイトは前463年説をとります。

○vajra-:

√vaj(行く/動く)-ram(光)

インドラが雷霆神(ライテイシン)と呼ばれる所以はこのヴァジュラを持つことと、暴風神マルト神群を率いること(イメージとしては夏の積乱雲の黒い雲の中に走る稲光のあとにくる、集中豪雨ですかね)でしょうか。

ゼウスやトールのように雷そのものの神格化ではなさそうで(理想的なアーリア人の戦士(クシャトリア)を現すとされている)、彼が黄金時代を迎えるまではかなり苦労しているようです。

インドラは母の脇腹から誕生したが、母親に捨てられます。その後祖父の家で百頭の牡牛に値するソーマを呑んでその怒りを買い、父親を殺してしまいます。ヴリトラを倒すも父殺しにより神々から白い目で見られ、放浪後海に引きこもります。で、鷲が運んでくれたソーマを呑んで活力をとりもどしたインドラに黄金時代がやってくると。でもまた時代がさがるにつれて、シヴァやらヴィシュヌやらに人気を取られ、仙人の苦行や威光に恐れ、神々の王とは名ばかり、ソーマの管理人まで地位が落ちて行くのでした。。。。そんなだめだめなインドラが好きだぁ。

○それはさておき、ヴァジュラの使い方としては物を切る、投げつけるがほとんどですが切りつける話は、山々にはもともと翼があって自由に飛びまわっていて大地が安定しなかったからその翼を切った、また三面の聖者ヴィシュヴァルーパを殺すときはヴァジュラで頭を切ったという話くらいではないかと思います。投げて如何こうした話は、ヴリトラも投げて倒しています(恐怖のあまり放り出したが正解か?)。アシュヴィン双神にソーマ酒を呑ませようとしたチャヴァナ仙人に対しても勝手にソーマ酒をやるならヴァジュラ投げるよ。いいのかって脅してます。(この話の続きとして、結局投げつけるんですがその打撃によりチャヴァナ仙人の腕が麻痺したと訳されています。これを読んだときイメージとして漫画で雷に打たれて痺れるって描写を思い浮かべてしまいました。漫画の表現は雷が電気であることを踏まえ、電気には静電気のようにパチパチするところから痺れるだろうとイメージし、大げさに表現したといえますが、これが当時のインド人が雷が電気であることを知っていたということになればすごい事だと思います。まぁたぶんちがうんだろうなぁ。。。)あとスカンダに投げつけて倒そうとしたなどほかにもあるんでしょうが、手元の資料には之くらいでしょうか。

○「わかる仏教史」著者宮元啓一氏の考えを参考にさせて頂きました。

本来言われているのは、ガンダーラ地方には、具象を好むギリシア系人が多数住んでいたので、勝手に仏像を作ったとされてるそうです。

○初期大乗経典:般若経典・維摩経・華厳経・法華経・浄土経典

○抱朴子(ホウボクシ)

臨兵闘者・・・の九字の原点が乗っている、仙道書。他に薬草やら錬金術のようなことから色々のっている。

○園城寺(オンジョウジ)

天台寺門宗の総本山。呼称は「三井寺」が有名

7世紀頃に草創され、9世紀に円珍によって再興された。

○アティーシャ・ディーパンカラ・シュリージュニャーナ

(982~1954)

インド ヴィクラマシラー寺院出身(修道院長)の仏教僧

○心覚(シンカク)(1117~1181)

初め園城寺で天台教学を学ぶも興福寺の珍海との論議で敗れ、それ以来、顕教を捨てて真言密教を学ぶ。醍醐山の賢覚・実運に小野流を学び、更に大和光明山の覚聖に受学し、苦修練行25年に及んだ。その後高野山の兼意に従って両部の大法を受け、金剛峰寺の覚印から重受する。

○パクパ(1235~1280)

チベットのサキャ派の座主

○日奥(ニチオウ)(1565~1630)

日蓮宗の僧。不受不施派の祖。対馬に2度流罪になるが、2度目はすでに亡くなっており、遺骨が流されたという説がある。

○寺社奉行

宗教行政機関、原則一万石以上の譜代大名が任命され、奏者番を兼任した。

主な任務は全国の寺社や僧、神職の統制であるが、門前町民や寺社領民、修験者や陰陽師らの民間宗教者さらには連歌師などの芸能民らも管轄した。

○寺請制度

キリスト教や不受不施派を禁制をして、信徒に対し改宗を強制することを目的として制定された制度。

檀家制度・寺檀制度ともいう。

民衆はこれによりいずれかの寺院の檀家となることを義務付けられた。

寺院では現在の戸籍にあたる宗門人別張がつくられ、現在の市役所のような働きをしていた。

また、各家には仏壇がおかれ、法要の際に僧侶を招く習慣が定まり、寺院に一定の収入が保証されたが、それによって自由に活動がしづらくなり、なかには不勉強な僧や権力にあぐらを掻て堕落した僧がでてきました。

○宗門改役(シュウモンアラタメヤク)(1640~1792廃止)

キリスト教徒の取締りや取り締まりの指導などを行う役職

○大乗非仏説

簡単に言えば、大乗仏教の経典は釈尊が説かれた直説ではないということ。