【思うところ】

〇請来法具の真贋

日本の公式記録(?)として最初に密教法具の金剛杵をもたらしたのは最澄さんですが、惜しくもその後になってしまった空海さんは留学20年の禁をやぶり戻ってきたことへの説明と持ち帰って来た物の目録として「御請来目録」を提出しております。

それを見て最澄さんが自分の持ち帰った密教が不完全であると気づいたとかはどうでもいいんです。

大宰府に滞在された空海さんが京に上るまでにどれだけの心理戦があっただのとは司馬遼太郎さんの小説の中にまかせりゃいいんですが、この御請来目録には当然、密教法具の事も載っております。

~道具

五宝五鈷金剛杵 1口

五宝五鈷鈴 1口

五宝三昧耶杵 1口

五宝独鈷金剛 1口

五宝羯磨金剛 4口

五宝輪 1口

已上各着仏舎利

五宝金剛ケツ 4口

金銅盤子 1口

金花銀閼伽盞 4口

右九種一十八事~

というように記載されています。

でどこが疑問かということですが、まず独鈷杵。よくいわれる空海請来の独鈷として上図の鋭利な独鈷が上げられていますが、その独鈷杵が請来製であるかどうかが疑問になります。

五宝独鈷金剛は先ず間違いなく独鈷杵のことでしょう。

そして、途中にでてくる一文「以上は各々仏舎利付です。」が鍵になります。

舎利付ということであれば、舎利がくっ付いているか、請来製といわれている東寺の五鈷杵のように舎利穴がなければなりません。(この五鈷杵は鬼目が算盤の玉のようになっており、一面一面にハート型の「猪の目」といわれる模様が入っています。その一つにそれ程綺麗ではないですが穴が彫りこまれており、仏舎利が入れられるようになっています。)

実物を手にとって見たことないので形状はどうなっているかわかりませんが、もしかしたら請来製ではないのかもしれません。というのが一点。

(上記疑問に挙げた独鈷杵は大師請来様式だそうです。似たようなもので東寺の五鈷杵も大師請来と古くから称されてきたというだけでその物かどうかは不定。帰朝時に持ってきたとされる金剛杵は現在写真や資料等で見られるものは全て請来様式。実物は一般の公開はされていないと思う。あるかどうかも不明)

下、空海請来様式の独鈷杵

下、空海請来様式の五鈷杵雲型猪の目五鈷杵

もう一つは三鈷杵のこと。空海さんは"三鈷杵"を持ってきたとはどこにも書いておりません。それらしいといえば三の字がある「三昧耶杵」だけ。"三昧耶"とはどんな意味かと調べてみれば、「密教辞典」によると

~三昧耶 [(梵)samayaの音写で、三摩耶・娑魔耶とも]

1、時の意。過去・現在・未来へと直線的に経過する世間的時間をカーラというのに対して、今説かんとする如来と、まさに全身を挙げて聞かんとする時のことで、諸経の最初にある(如是我聞一時)の時をいう。密教では更に法身如来が常に説法しつつある超時間的三昧現前の宗教時間をいう

2、仏と衆生とが、本来平等の意。一切衆生を救い尽くす仏の本誓の意。それによって障礙が除かれるので除障の意。従って迷いの夢が覚醒されるから驚覚の意もある。

と書いてありました。今一よくわかりません。

2の意味が生仏不二をあらわすのというところで三鈷に「三昧耶杵」とつけたのでしょうか?

三昧耶形という言葉がありますが、これは仏の内証を形にしたものです。三昧耶形の事だとすれば、ではいったい誰の持物なのでしょうか?有名なところでは金剛手や軍荼利明王といいますが、空海さんが"三昧耶”と名づけるほどの尊格の持物には思えません。(弁事明王としての軍荼利尊という意味ではなるほど、三鈷は軍荼利の”三昧耶”形ですね。まさか自分を”法”の三昧耶形であるということではないと思いますし。)

三昧耶形というからには大日如来をあらわす五鈷杵の方がいいのではないかと思うのですが?

ここに三鈷杵が書かれていないというのであれば、三鈷はどこに行ったのか?まさか本当に帰ってくるとき三鈷杵が飛んでったわけでもないでしょう。(飛行三鈷の出典もなんか胡散臭い)密教を持ち帰らんとしているときに三鈷だけありませんでしたというわけはないので、恐らくこの”三昧耶杵”が三鈷杵の呼称で間違いないのでしょうが、何故三鈷だけ普通に書かなかったのか?そこが疑問に残るのです。

そもそも御請来目録は空海さんが持ち帰ってきたもの全て記してあったのでしょうか?

なかには常用品として知らせず使っていたものもあってもいいのではないでしょうか?

そこはしたたかな空海さんのこと。僕のように法具に執着は無いでしょうが、何かまだまだ隠しているものがあるのやもしれません。

(ある本には「三昧耶杵」を”金剛鈴”と捉えたものもありました。それでは請来目録上、空海さんは三鈷の請来が無いことになりますがどうお考えなのでしょうか?)

※以下、密教大辞典にて答えがございましたので抜粋

~軍荼利明王五種結界の一なり。この印専ら三鈷杵を表す、三鈷は軍荼利尊の三昧耶形なるが故に三昧耶と名く。軍荼利は平等性智の用にして、法界に周遍して至らざる所なし、故に加ふるに大の名を以てし、大三昧耶と称す。~

〇金剛杵は何故”杵”なのでしょうか?

ヴァジュラという言葉には杵という意味はありません。

現在の金剛杵も把部がくびれていて、それが杵に見えるって言えば見えるかなぁ程度です。

蘇悉地経に「能く諸事を成ずる故に杵と号す。」とありますが意味がわかりません。だから何で杵なのと思うわけです。

これ以降は馬鹿な想像ですが、

冬の代表的な星座でオリオン座があります。

古代エジプトではこの星の並びをオシリス神を象徴するものとして敬っていたそうです。ギザのピラミッドもこの星座のベルト部にあたる3つ星になぞらえているそうです。

そのオリオン座の並び、見ようによっては杵に見えないでしょうか?

オリオン座のそばには種まき時期を知らせる農耕には大事なプレアデス星団があります。

人間が生きるにあたって一番大事なことは食べることです。

その大事な時期を知らせる星団の近くに神の王オシリスの星座がある。

杵とは、そのままでは食べられない麦や穀物の脱穀に必要なもの。

食べられないものを食べれるようにする。不可能を可能にするということで”能く諸事を成ずる”となるのではないでしょうか?

杵の形をした神の王の星座。それは杵が命を司る=権力を象徴する物ということになるのではないでしょうか?

しかし、現実には王錫として杵は象徴化されていません。(されているのかもしれませんが見たことがありません)

夜の神の王にとってかわったのが朝の王アメン・ラーだからです。

エジプト考古学者の吉村作治さんの話にはオシリス派(星座崇拝派)とアメン・ラー派(太陽信仰派)がいて、ギザのピラミッド作成の頃にはオシリス派よりアメン・ラー派が主流になっていたが、ギザのピラミッドを設計した人はオシリス派だったとかなんとか。

まぁそんなこんなで、その杵の思想だけが人を介し、ギリシアやローマ、はてはアーリア人へ伝わり権力の象徴である超自然的なものと融合をはたすのです。その流れのなかに仏教があり、仏像が作られた際、絶対的な力の象徴(水戸黄門の印籠みたいに)を脇侍に持たせる形になります。そして密教の思想が出てきたときに「能く諸事を成ずる故に杵と号す。」と言わしめたのでないかなぁ。

想像ついでに

思想だけのヴァジュラは形がありません。

口伝えに人から人、国から国へ、その形を少しづつ変えて伝わっていきました。

そして流れ流れてローマにたどり着きます。

その当時は征服したところは宗教すらも根絶やしにする考え方が常識でしたが、ローマは珍しく土着の宗教観を認めており、その国に「強大な権力の象徴」として伝承します。

ときは西暦29年ゴルゴダの丘に己が権威の揺らぎを恐れた者達に処刑される男ヨシュアの処刑に際してロンギヌスが使う槍。

ユダヤの王というならば異教の神々の王の権威であるヴァジュラを持って処刑しようではないか。

と用いられた槍もローマに伝わったヴァジュラがローマの主要武器である槍に姿を変えたものではないか?

無事役目を果たしたヴァジュラであったが密かに使徒によって持ち出され、東へ東へ流れていく。

そして東の果て、海を渡ったところにある日の本の国。

その国に自らの教主の秘密とその命を絶ったヴァジュラを隠した。

そしていつしかその話が密かに国中に伝わり、日本書紀が編纂されるときには、神をも殺す槍がある。その槍は絶大な力があり、国すらもその力で作ってしまえる。と大きくなって編纂者の耳に届いた。その話から編纂者は日本書紀の中に国生みの話として神の槍「天の瓊矛」を誕生させた。(山本ひろ子著:中世神話に”天帝の御代になって、この霊物の名を「天の瓊矛」とも「金剛宝杵(=独鈷杵)」とも名づける。”とある)

どこにあるのか?九州か?伊勢か?

あるじゃないか。ヨシュアの墓のある場所が。。。。。

とまぁ、あほな話ですね。

〇ヴァジュラは何故"金剛"なのか?

ヴァジュラは雷や光などの意味があるようですが、実態のないものに何故反対の"堅固"なんて言葉がつくのだろうか?

経典中には「陀羅尼集経」の「ヴァジュラは唐に金剛杵という」とあり、「大日経疏」には「ヴァジュラは即ち金剛杵なり」とありますが、明確にヴァジュラが金剛と言われる所以が書かれたものがありません。

図説 インド神秘辞典 (著:伊藤武)の中にサンスクリットのvajraの説明がありますが、このなかにダイアモンドの錘という説明がありました。

これは何かと調べてみたら、インドではその昔、川をさらえばダイアモンドの原石が採れたそうです。

ただこの頃は、研磨技術もなく(ダイヤモンドが研磨によって宝石になったのは15世紀くらいだそうです。)ただの硬い石だったみたいですが、その硬さが他の宝石類の穴あけや細工に使われたようですね。そして結晶が正八面体という自然界でも非常に珍しい形から神秘性と呪術性をもって取り扱われていたようです。

この正八面体の形のまま宝石の細工工具の一つとしてローマに輸出されていたのですが、正八面体の多角形で思い出すのが、タパ・エ・ショトールのヘラクレス像が持っていた持ち物ですね。

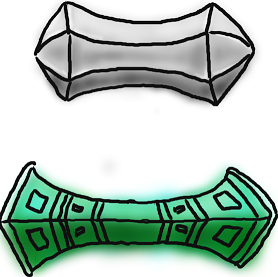

上のこれです。(灰色の方)

これは八面体ではないですが十二面体もあるということでなんとなく、上の説明のダイヤモンドの結晶に見えてきませんか?

(無理がありますか?)

ヘラクレスの武器であれば唯の棍棒でいいんですよ。こんな形にする必要がない。

こんな形にした所以は、釈尊を守る訳ですから非常に強力な武器を持たせる必要がある。

それはどんな物をも貫き、神秘性にあふれた、ダイヤモンドであろう。と考えたはず。

そこにインドラの持ち物(権力の象徴)であるヴァジュラを投影させた。

ダイヤモンド(堅固)+ヴァジュラ(権力)=金剛杵(堅固なる権力)

これによって釈尊の教えを守ろうとしたのではないでしょうか。

その合わさった意味合いが唐に入り、"金剛"と言わしめたのではないでしょうか。

※渡辺章悟先生の「vajra考(2)」の論文中にvajraにダイヤモンドの意味が含まれるのかの説明がありました。ネットでも拝読できるようなので是非そちらもご一読ください。

〇空海の持ってきた法具はどこにあるのか?

今、表立って展示されているものの中に、空海請来品は唯一東寺の五鈷一式が信頼できるものなのかもしれない。

他の法具に関しては、請来様式というだけで形こそ請来製に似せているものの、それその物が請来製ではない。

単純に思えば、請来目録を渡した時点で嵯峨天皇に謙譲したか、東京ないし奈良などの大きな博物館に二度と日の目をみることなく厳重に保管されているか、空海入定後、高野山が無住になったときに紛失したか。

あるなら拝見したい。できることなら手にして見たい。

一つのキーとして空海や最澄の時代におられた、徳一坊の存在があるのではないであろうか?

徳一坊は空海に真言宗未決文と呼ばれる十一からなる疑問をぶつけてはいるが、あくまでもそれは徳一が密教というものを理解したいがために今まで体得した教えをもとに密教についての疑問を空海にぶつけただけのものであり、仲たがいをするような攻撃的なものではありませんでした。(最澄さんとは最澄さんが亡くなるまで論争を繰り返していたみたいですが。。。)この未決文は後に真言宗の僧侶が答えを空海の代わりに書いておりますが、空海はちゃんと徳一の疑問に答えたのではないかと思います。ただ一々の疑問に答えたというわけではなくてその疑問の根本的なこと、密教の真髄に近いことを説いたのではないかと思います。その後の付き合い方を見てもそれぐらいしているように思えるのですが。

福島民友みんゆうNetから参照

でこのみんゆうNetの上のほうに慧日寺什物がのっているんですが、この中に弘法大師所持三鈷、同独鈷とあるんです。

空海は徳一を菩薩と称して敬っていますし、写経を頼む際にも香木を送るなど友好的な態度です。そのなかで空海所持の三鈷・独鈷をおくるとは大変なことです。空海に東北における密教化を徳一に託していたのかは謎ですが廃仏毀釈の煽りを受けて損失したと考えられます。空海所持が請来法具につながる訳ではありませんが、もし万が一これが本物の請来法具であるなら、明治期の改革を恨まずにはおれません。

願わくはどこかに保存されていますように。。。。

〇胎蔵生の取り扱いの雑さ

金剛界や胎蔵生を細かく割り当て正当性云々を言うのではなく、五鈷杵を観る事によって、金剛界諸尊諸智ならびに胎蔵生諸仏諸智を感じ取ることが大事であることを踏まえつつ、一つの疑問として五鈷杵の金剛界はきちんと配してあるのに対して胎蔵生諸尊は「下方は則ち胎蔵界の三十七智なり。此れに又十九執金剛乃至微塵数の諸尊を摂す、之を胎蔵理界の曼荼羅と言うなり。」とだけしか書いてありません。金剛界諸尊に比べあまりにもぞんざいな扱いのように思います。

これは、そもそも金胎不二の考え方は恵果和尚からであり、龍樹菩薩の頃からあったわけではありません。胎蔵曼荼羅の元になった「大日経」は金剛界曼荼羅の元「金剛頂経」より古い時期に完成していますが、「金剛頂経」より重要視されず、善無畏三蔵により解釈書「大日経疏」が著されるまで数あるうちの一つとみられていたようです。(チベットでは胎蔵曼荼羅はあるものの過程の一つであり日本の密教ほど重要視していない)

以上のことから推測するに、金剛杵にはもともと両部の意味合いはなく、金剛界諸尊諸智のみを示す法具だったのではいでしょうか。

そこに二而不二の考え方と金剛、胎蔵の二つが合わさって、金剛杵に金胎不二を配したのだと思います。

(不空三蔵の書かれた理趣釈に五鈷について「~二禮和合成為定慧~」とあるように密教成立期には両端の意味づけはされていたようですね)

〇独鈷杵は武器ではなく密教法具

「金剛杵はもともとインドの武器」と説明されることが多いのですが、じゃぁどんな武器だったのかとなるとそこまで踏み込んで説明してくれるところはありません。本文の方でも触れましたが、ヴァジュラは固有の形をもった武器ではなくその時々によって、インドラ神の都合のいいように形を変えておりました。そこから、インドの武器全般をあらわす”インドの武器”という説明がされたのでしょうが、やっぱりここは”インドの武器”ではなくて”インドラの武器”とした方がいろいろと繋がるんではないでしょうか?

他のサイトに出ている説明にちょっとラを加えてみてください。

「金剛杵はもともとインドラの武器だったものが、密教に取り入れられた際、様々な意味合いが付き、今日密教法具として使われるようになった。」

ばっちりじゃないですか?